Auch bei Anker gab es Neuerungen: Zwar waren Hebelkassen der 100er- und 300er-Serie weiterhin die zuverlässigen Brot- und Butter-Modelle aus Bielefeld. Doch baute man nun – zuerst im Hammerschlag-, später im glatten Gehäuse – in größerer Zahl auch Tastenkassen (nun 800er-Serie genannt) auf Basis der 1913er Konstruktion. Ferner waren für die höherklassigen Modelle (ein Novum bei Anker) ab den 1920ern elektrische Antriebe verfügbar, die anfangs in sogenannten Rucksäcken auf der Maschinenrückseite untergebracht waren.

In den 1930ern stellte Anker neue Flaggschiffmodelle vor, die Funktionen besaßen, die Maschinen der Jugendstilzeit und auch der 1920er Jahre gänzlich fehlen: Die Serie 5000, stets mit elektrischem Antrieb.

Die Anker-Hebelkassen der 100er- und 300er-Serie, die Tastenkassen der 800er-Serie und möglicherweise auch die 5000er-Kassen wurden auch nach dem zweiten Weltkrieg wieder gebaut, bis ab 1953 (16 Jahre nach dem Konkurrenten N1600 von NCR!) die kompakte Anker N-Serie sukzessive auf den Markt kam.

Anker-Blech-Hebelkassen (Serien 100 und 300)

Die bewährten Hebelkassen, bislang mit Modellnummern in den 200ern und 600ern ausgestattet, hieß fortan 100 (einfachere Modelle) bzw. 300 (Modelle mit mehr Funktionen), wobei ich den Grund für diese Unterscheidung noch überprüfen muss.

Technisch unterscheiden sich besonders die frühen Maschinen mit Blechgehäuse aus den 1920er-Jahren nicht von ihren Vorgängern im verzierten Gussgehäuse. Als Sonderweg Ankers im Vergleich zu NCR haben diese Kassen Gehäuseteile aus in Hammerschlagoptik behauenem Messingblech, das stets vernickelt wurde.

Wie zuvor bei den Jugendstilkassen gab es Maschinen für bis zu 9 Kellner mit entsprechend vielen hinter einer rückseitigen Klappe ablesbaren Rechenwerken. Neu hinzu kam neben der Möglichkeit, bis zu 9 weitere Zählwerke (beispielsweise für Sparten) hinzuzufügen, ein optionaler Motorantrieb. Bei diesen sogenannten „Riffelblechkassen“ sind elektrische Ausführungen noch stets am „Motorrucksack“ auf der Rückseite erkennbar. Die Auslösetaste für den Motor befindet sich bei Hebelkassen dieser Zeit stets rechts unterhalb der Einstellhebel.

Ab ca. 1930 wurde das Gehäusedesign nochmals geändert, hin zu glatten Blechteilen ohne die Hammerschlagstruktur. Gerade frühe Exemplare besitzen unter den typischen Lackierungen (Schrumpflack oder Holzoptik) oft glatte Bleche aus Messing, was sie entsprechend entlackt und poliert zu schönen Schaustücken macht. Auch besitzen die „glatten“ Ankerkassen meist Schubladeneinsätze aus Buchenholz, während die Riffelblechkassen noch wie die Jugendstilmaschinen eicherne Münz- und Scheinfächer besitzen.

Es folgten in den nächsten Jahren geringfügige Änderungen wie die Umstellung von Buchenholz-Schubladeneinsätzen auf solche aus Bakkelit. Diese letzten Versionen der 100er- und 300er-Kassen wurden auch nach dem zweiten Weltkrieg bis Anfang der 1950er-Jahre wieder produziert.

An Anker-Zwischenkriegskassen der Serien 100 und 300 kann ich ihrer einfachen Konstruktion wegen nach Ihrer Kontaktaufnahme das Meiste reparieren.

Anker-Blech-Tastenkassen (Serie 800)

Die Technik der 1913 vorgestellten Anker-Tastenkasse kam erst nach dem ersten Weltkrieg in nennenswerter Stückzahl zum Einsatz. Im Material der Tastenbänke (den zahlreichen heute noch funktionalen Exemplaren nach zu urteilen) offenbar verbessert, bot man diese im Vergleich zu NCR-Maschinen der Klasse 400/800 recht voluminöse Maschine nun analog zu den Hebelkassen mit einem optisch gefälligen Riffelblechgehäuse aus vernickeltem Messing an. Die Modellvielfalt war im Vergleich zur alten Serie massiv vergrößert: Fortan wurden die Maschinen in unterschiedlichen Breiten und mit unterschiedlich vielen Tastenbänken hergestellt. Ferner gab es nicht nur bon- und journaldruckende Kassen, sondern auch quittungs- und journaldruckende und selten auch solche mit kombiniertem Druckwerk (drei Druckstellen). Es existieren Exemplare mit Metalltasten, die ein Inlay unter dem Ring haben gleichermaßen wie solche mit massiven Kunststofftasten mit eingegossenen Ziffern.

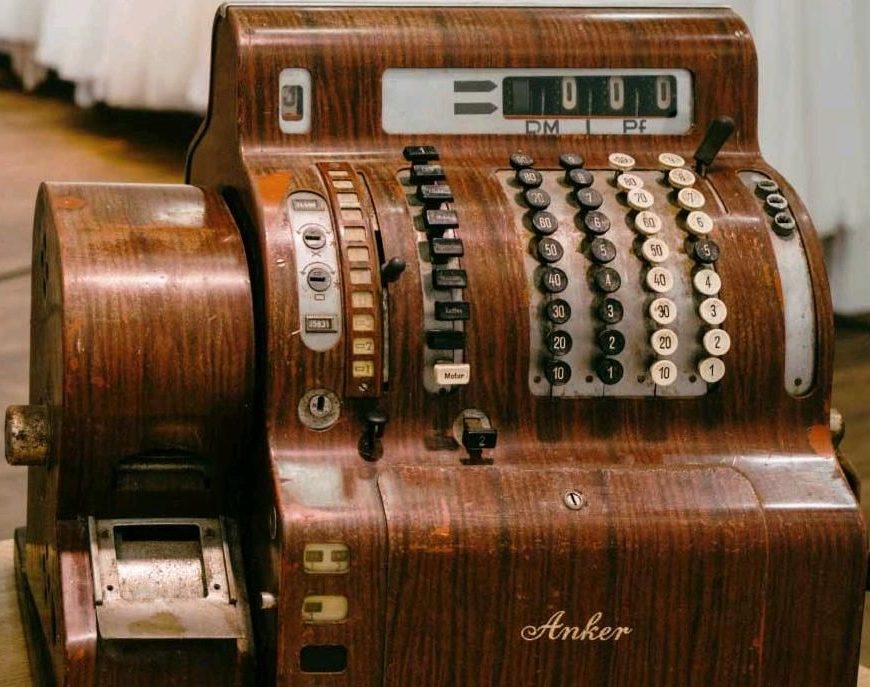

Gleiches gilt auch für die überarbeitete Form der 800er ab ca. 1930, die analog zu den Hebelkassen nun mit einem glatten Blechgehäuse daherkamen. Anders als die Hebelkassen wurden deren Gehäuse nach meiner Kenntnis von Anfang an aus Stahlblech, nicht aus Messingblech gefertigt. Wenige Jahre später gab es ein Novum: Der elektrische Antrieb – sofern vorhanden – war nun nicht mehr in einem „Rucksack“ auf der Rückseite untergebracht, sondern vielmehr im nur leicht nach hinten vergrößerten Hauptkorpus der Maschine.

Mit Anker-Zwischenkriegskassen der Serien 800 bin ich weniger vertraut als mit solchen von NCR, kann aber Grundlegendes an ihnen reparieren. Fragen Sie bei Bedarf gern an!

Endsummendruckende Anker-Tastenkassen (Serie 5000)

Ende der 1920er-Jahre stellte Anker als Topmodell die mächtigen Tastenkassen der Serie 5000 vor. Diese konnten nicht nur auf dem Bon bzw. dem Formular zusammenrechnen. Sie verfügten, ihrer Zeit weit voraus, über einen vollautomatischen Tagessummendruck auf Knopfdruck mit und ohne Nullstellung für sämtliche (teils zahlreichen) Rechenwerke. Somit entfiel das manuelle Ablesen und Nullstellen der Zähler. Die Serie 5000, obgleich in sehr unterschiedlichen Konfigurationen gebaut, besaß stets einen ins auch hinten bauchig ausgewölbte Gehäuse integrierten Elektromotor.

Auf Basis der 5000 entstanden bei Anker die gewaltigen Buchungsmaschinen B5000 und schlussendlich die B6000, die – auf Basis von Zwischenkriegstechnik – bis in die 1960er Jahre weitergebaut wurde. Die seltenen und sehr voluminösen Anker 5000 habe ich bislang nicht repariert.

Anker-Tastenhebel-, Klavier- oder Blitzkassen (Serie 12000)

In der Zwischenkriegszeit baute Anker erstmals Tastenhebelkassen ohne Kurbel- oder Motorantrieb nach dem Vorbild von NCR. Im Gegensatz zu den ersten deutschen Tastenhebelkassen – den wenigen Exemplaren von Grimme & Natalis in den 1890ern – handelte es sich jedoch trotz der optischen Ähnlichkeit mitnichten um Kopien der NCR-Modelle.

Die Unterschiede der Anker-Konstruktion zum NCR-Prinzip lagen vor allem in der Anordnung der Anzeigefähnchen: Statt unregelmäßig in einem großen „Pool“ befinden sich diese hier in gemeinsamen Schächten (fünf Stück bei dem Exemplar auf meinem Bild) plan hintereinander wie kleine Kartenspielstapel.

Ähnlich dem amerikanischen Vorbild baute Anker zusätzlich zum verbreiteten Standardmodell eine schmalere Version mit weniger Tasten, auf der geringere Beträge eingegeben werden konnten.

Tastenhebelkassen spielten auf dem deutschen Markt eine untergeordnete Rolle. Grund war wohl der im Vergleich geringere Wertes von Reichsmark und später D-Mark und die damit einhergehende Notwendigkeit der Registrierung höherer Beträge, während bei der 12000er meist bei 29 DM Schluss war. Die 12000er-Maschinen wurden hauptsächlich nach Großbritannien geliefert, wo der Pound Sterling einen relativ hohen Wert hatte und kleinere Beträge registriert wurden. Wegen dieser Nischenrolle in Deutschland habe ich mich bisher nicht eingehend mit dieser Gattung beschäftigt. Selbst haben wir aber ein paar Maschinen im Bestand, mit denen ich mich noch auseinandersetzen werde, kontaktieren Sie mich daher gern, wenn Sie Hilfe benötigen.