Alles begann mit der Erfindung „The incorruptible cashier“ des Barbetreibers James Ritty im Jahre 1879. Dieser entwickelte die Maschine bekanntlich, um florierendem Bargelddiebstahl seiner Belegschaft einen Riegel vorzuschieben. Bald wurde die junge Idee aufgekauft vom geschäftstüchtigen John Henry Patterson, der den ersten Kassenhersteller National Cash Register in Dayton, Ohio gründete. Schon im späten 19. Jahrhundert wurden die zahlreichen Konkurrenten innerhalb der USA mit teils sehr geschickten, aber auch perfiden Methoden aus dem Weg geräumt und deren Know-How ins NCR-Imperium integriert. In Europa verkaufte man seit den frühen 1890er-Jahren Kassen, 1902 oder 1903 schließlich wurde in Berlin-Neukölln die in der Folge zweitgrößte Registrierkassenfabrik der Welt eröffnet. NCR insgesamt behielt seine Stellung als unangefochtene weltweite Nummer eins bis zum Niedergang (elektro-)mechanischer Kassen Ende der 1970er Jahre.

Die ersten gut zehn Jahre gab es größtenteils Modelle mit sogenannter Klaviertastatur und ohne Kurbelantrieb (Blitz- oder Fähnchenkassen genannt), bis Anfang der 1890er die ersten Kurbelkassen vorgestellt wurden. Im Falle von NCR verfügte diese bereits in diesen frühen Jahren über eine Betragseingabe mittels Tasten, technisch aufwendiger als über Hebel. Hebelkassen wurden von NCR (zunächst die 170er-Modelle, später die Klasse 600) sowohl in den USA als auch in Deutschland in der Jugendstilzeit nur gebaut und verkauft, um Konkurrenten mit derartigen Konstruktionen zu schwächen.

National-Fähnchenkassen (später Klasse 200 und 300)

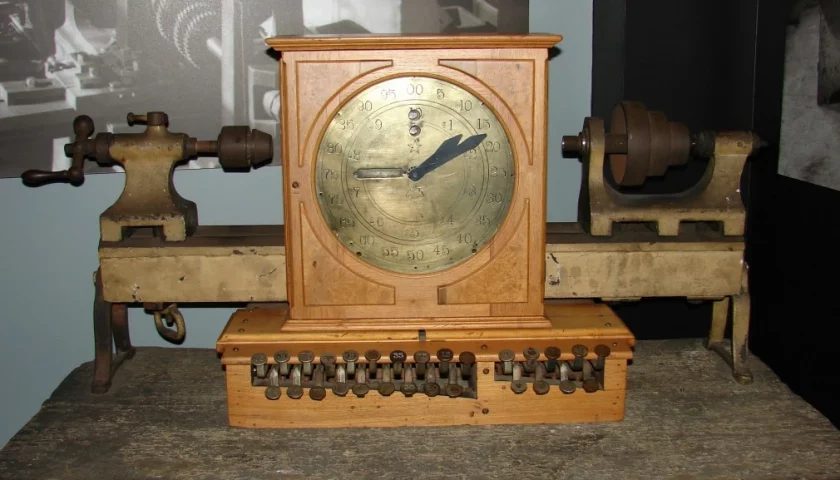

Fähnchenkassen, auch Klavierkassen oder Blitzkassen genannt, waren in den USA und vor allem in Großbritannien, wohl aufgrund des höheren Wertes der dortigen Währungen und der damit verbunden niedrigeren Anforderungen an die Eingabekapazität, ungleich beliebter und häufiger als in Deutschland. Die frühen Maschinen der 1890er-Jahre, größtenteils noch sogenannte Detail Adder (für jede Taste wurden einzeln ihre Betätigungen gezählt), spielten auf dem deutschen Antikmarkt kaum eine Rolle und wenn sie heutzutage auftauchen, dann meist in britischer oder amerikanischer Konfiguration. Auch nach der Umbennung der Modelle 1908 wurden noch Detail Adder gebaut (Klasse 200 mit Fleur de Lys-Ornamentik), aber nicht für den deutschen Markt.

Die moderneren Total Adder mit Gesamtsummenzählwerk(en) wie von späteren Kassen bekannt wurden jedoch ab 1903 auch im neuen Werk in Berlin für das europäische Festland hergestellt, bis 1908 als Modellserie 50 mit Renaissance-Ornamentik auf dem Gehäuse. Im Zuge der Reklassifizierung 1908 hießen die totaladdierenden Fähnchenkassen bei NCR nunmehr Klasse 300 und waren, wie in den USA, mit Gehäusen im Dolphin-Design ausgestattet. Fähnchenkassen sind nicht mein Spezialgebiet, dennoch habe ich Erfahrung mit deren Entblockung und Reinigung. Kontaktieren Sie mich bei Bedarf.

National-Kurbel-Tastenkassen (später Klasse 400)

Mein Fokos sowohl in der privaten Sammlung als auch bei Reparaturdienstleistungen liegt vielmehr auf Maschinen, die im weitesten Sinne kurbelbetrieben sind. Die auch unter Nichtsammlern bekannten NCR-Jugendstil-Tastenkassen mit Kurbelantrieb der Serien 79 und später 400 kenne ich gut und habe schon oft an ihnen gearbeitet, neben Entblockungen sind das Wechseln von Tastenfedern, ganze Tastatursanierungen und andere Reparaturen möglich. Kontaktieren Sie mich gern!

Die Idee einer solchen Kasse geht auf den Erfinder Thomas Carney zurück, der zuvor bei der Bensinger Cash Register Co. in Chicago wirkte. Als NCR Ende 1892 das Urmodell der 79er-Serie vorstellte, hatte dies ein Gussgehäuse mit Scroll-Ornamentik, vier Tastenreihen (wie bei frühen Fähnchenkassen mit Keychecks aus Glas mit eingeätzten und ausgemalten Ziffern auf Papierunterlage), einen Bon- und Journaldrucker sowie eine Anzeige nur auf Bedienerseite, charakteristischerweise zwei Stellen links, zwei Stellen rechts (genannt Split Display) und dazwischen ein Stück geschlossenes, ornamentiertes Gehäuse. Auch war die von frühen Fähnchenkassen bekannte „Finger Rail“ vorn auf dem Rand der Schubladenbasis kennzeichnend.

Schon Mitte der 1890er wurde dieses Modell so modifiziert, dass oben zwischen den breiten Anzeigerollen für vorn schmalere für die Kundenseite (kleines Display hinten mittig) hinzugefügt wurden, während das Frontdiplay nun ähnlich breit war wie bei späteren Kassen, nur in der Mitte zwischen den vorderen Anzeigerollen durchgehend geschwärzt. Ferner fiel die Fingerrehling weg. Auch existierten nun auch auf fünf Tastenreihen verbreiterte Maschinen (92er-Serie), bald darauf auch mit deutlich verbreiterten Schubladenbasen. Variationen beim Druckwerk wurden eingeführt, so druckt ein Modell 83 (vierreihig) oder 95 (fünfreihig) beispielsweise auch von hinten Werbung auf den Bon und ein Modell 81 (vierreihig) oder 93 (fünfreihig) anstelle eines Kundenbons auf ein eingeschobenes Formular.

Im Frühjahr 1898 erfolgte die erste offensichtliche größere Änderung: Die heute seltene Scroll-Ornamentik wurde durch das bis zum Gusskasse-Produktionsende verwendete Empire-Design abgelöst. Noch immer handelte es sich um Maschinen mit Split-Display und einer relativ langen Kurbel mit Auslöseknopf dran, die für einen Vorgang nur 360 Grad gedreht werden musste. Dieses Prinzip wurde gegen 1900 von der kürzeren Kurbel ohne Knopf daran abgelöst; fortan brauchte es eine Drehung um 720 Grad, um einen Vorgang mit der Kasse zu vollführen.

Ferner gab es spätestens seit 1900 Kassen mit 2, 3 und 4 ansteuerbaren Schubladen und entsprechend vielen einzelnen Glocken, solche Modelle hatten von Anfang an eine Eichenholzbasis und keine aus gegossener Bronze. Mehrere Umsatzzähler für verschiedene Bediener oder Sparten gab es bei Kassen der 79er/-400er-Serie jedoch nie.

Ungefähr 1-2 Jahre vor dem Beginn der Produktion in Berlin-Neukölln 1903 wurde das Split Display (auch in Ohio) über Bord geworfen: Fortan wurde in jeder neuen Kasse der Betrag sowohl für den Kassierer als auch für den Kunden zusammenstehend aus beiden Blickrichtungen auf der rechten Seite angezeigt, wie man es von jeder jüngeren mechanischen Kasse bis weit in die Nachkriegszeit kennt. Auch wurde der ganz untere Rahmen der Schubladenbasis, bislang aus (ggf. vernickelter) Bronze, fortan aus Eichenholz gefertigt. Ferner war mit der Umstellung auf das neue Display-Layout auch erstmals ein sogenanntes Doppeldisplay verfügbar, bei dem über der Anzeige eine weitere, kleinere „Etage“ mit einem farbigen Kantholz existiert, welches zu beiden Seiten die gewählte Zahlungsart kundtut. Neue Modelle kamen hinzu, zu nennen sind die 97er-Maschinen: Entweder mit vier Einfach- und einer Doppelreihe im Gehäuse der 92 oder mit sechs einzeln stehenden Tastenreihen in einem nochmals verbreiterten Gehäuse auf der breiten Schubladenbasis der 92. Diese sind die breitesten Maschinen der 79er-Familie, die gebaut wurden.

Exklusiv in Berlin gebaut wurden ab 1903 Modelle der 79-, 92- und 97-Serie mit Gehäusen der Dolphin-Ornamentik, leicht zu erkennen an den zwei Delfinfresken links und rechts unter der Tastatur anstelle der sonst dort befindlichen Säulen. Bis auf wenige Ausnahmen (wohl damals schon vorhandene Gebrauchtmechaniken) haben Dolphin-Kurbelkassen schon keinen Split-Indikator mehr. Dolphin-Kurbelkassen haben in den allermeisten Fällen Bondruck mit entsprechend großen, verzierten Druckwerksabdeckungen, während mir nur sehr vereinzelte Exemplare mit ausschließlichem Journaldruck (nierenförmige Abdeckung) oder Formulardruck (kleine Abdeckung nur auf der Oberseite) bekannt sind.

Nachdem etwa 1905 die geätzten Glastasten wegrationalisiert wurden (fortan Kunststoff-Einsätze von erstaunlicher Haltbarkeit), kam 1906 eine deutlich auffälligere Neuerung: Fortan gab es 79er- 92er- und 97er-Maschinen optional mit Motorantrieb. Diese frühen elektrischen Kassen sind daran zu erkennen, dass sie zwei „glatte“, d. h. auf der Oberseite nicht ornamentierte „Bäuche“ für Druckwerk und Motor besitzen. Motorisierte Kassen dieser Zeit sind mir ausschließlich im Empire-Design, nicht als Dolphin bekannt. Über beide Ornamentiken hinweg sind mir ungefähr ab diesem Baujahr (teils ehemals) vernickelte Exemplare untergekommen, bei denen scheinbar wahllos einzelne Gehäuse- oder Basisteile aus gelbem Messing statt aus rötlicher Bronze bestehen, was bei einer Entnickelung zu unschönen Überraschungen führt. Auch hatten vernickelte Maschinen künftig unter dem Nickel keine bronzenen Schubladenfronten mehr, sondern durchgehend silberfarbene (Neusilber als Material?).

1908 erfolgte die Neuordnung der NCR-Modellnummern, aus den 79er-Kurbelkassen wurde die Klasse 400. Die damals eingeführte Nomenklatur (bspw. 442-X-E für Klasse 400, 4 Reihen, Bondruck, Zahlungsarten und Motor oder 453-X für Klasse 400, 5 Tastenreihen, Slipdrucker und Zahlungsarten) blieb bei NCR im Wesentlichen jahrzehntelang erhalten und wurde in Teilen auch von anderen Herstellern (Lahnkasse, entfernt auch Anker) übernommen. Fortan gab es keine neuen Dolphin-Kurbelkassen mehr, wie in Ohio wurden 400er-Kassen nur noch im Empire-Design hergestellt. 1912 wurden die Bronze-Schubladenbasen mit Eichenrahmen darunter durch komplette Eichenholzbasen ersetzt, nur die Schubladenfront blieb gegossen und ornamentiert. 1913 schließlich wurde auch die Schubladenfront durch schlichtes Eichenholz ersetzt, bei ab Erstauslieferung so ausstaffierten Maschinen mit einem filigranen, aufgenagelten National-Logo aus Bronze. In dieser Form wurden die 400er-Maschinen in Berlin bis 1915, in Ohio schätzungsweise bis 1916 oder 1917 gebaut, bevor der erste Weltkrieg dem Bau reich verzierter Kassen ein Ende setzte.

National-Mehrzähler-Kurbelkassen (später Klasse 500)

Die mächtigen Mehrzähler-Tastenkassen kamen in Anfängen 1902 auf den Markt (umbenannt in Modell 100 im Jahr 1904) und boten im Vergleich zur 79-Serie, auf der sie basieren, vor allem die Möglichkeit von bis zu 9 getrennten Umsatzzählern. Diese wanderten in Form eines Karussellzählers in ein eigenes Gehäuse auf der linken Maschinenseite, während das Druckwerk nach rechts hinter die (nun auf einer verlängerten Welle befindliche) Handkurbel zog. Wie bei den 79er-Kassen waren Bon- und Journaldruck oder Slip- und Journaldruck verfügbar. 100er-Kassen hatten von Anfang an Schubladenbasen aus Eichenholz, nicht aus Metallguss. Neben Maschinen mit 2 Schubladen nebeneinander (102), 4 Schüben in 2×2-Anordnung (104) und 6-schübigen in 2×3-Anordnung waren früh auch sogenannte Floor-standing-Modelle mit hohem Unterschrank verfügbar. Dieser hatte stets 9 Schubladen untereinander und ganz unten ein großes Fach für Papierrollen und ähnliches.

Große Unterschiede beim Neupreis machte hingegen, wieviele Zählwerke/Bediener und entsprechend wieviele automatisch angesteuerte Schubladen mit eigener Glocke (unterschiedliche Töne, damit nachvollziehbar war, wer gerade buchte!) die wortwörtlich bodenständige Kasse besaß. Es gab Maschinen mit 3, 6, 8 und allen 9 angesteuerten Schubladen. Diese Kassen mit großem Eichenschrank darunter waren das Größte und technisch Aufwendigste, was an Kassen bis zum ersten Weltkrieg gebaut wurde.

Auch die Kassen der 100er-Serie wurden 1908 umbenannt, und zwar zur Klasse 500. Das Nomenklatursystem unterscheidet sich hier leicht von dem der Klasse 400, so handelt es sich bei einer 592-X um eine Klasse 500 mit 9 Rechenwerken (nicht zwingend auch Schubladen), Bon- und Journaldruck und Zahlungsarten, eine 533-X-E ist eine 500er mit 3 Rechenwerken, Slip- und Journaldruck, Zahlungsarten und Motor. In Deutschland eher selten anzutreffen, sind aus der Schweiz und den USA auch 500er mit deutlich verschmälertem Hauptkorpus und weniger Tastenreihen bekannt.

Bei den älteren 100er-Kassen noch optional, haben Kassen der Klasse 500 in der Regel ein zweites, kleineres Display mit einem farbigen Kantholz als Anzeige für die Zahlungsarten oberhalb der regulären Anzeige.

Gegen 1913 oder 1914 waren die 500er-Kassen mit einer Spezialfunktion bestellbar, die man sonst nur von deutlich moderneren Kassen kennt: einem kombinierten Bon-, Journal und Slipdrucker. Zu erkennen sind solche Exemplare zum einen an einem Belegeinschub rechts im Druckwerk trotz großer Bonrollentrommel obenauf, zum anderen an einer recht deplatziert wirkenden zusätzlichen Taste zwischen den beiden rechten Tastenreihen, mit der man von Bon- auf Formulardruck umschaltet.

Sehr selten sind Kassen der Klasse 5000, auch diese gab es erst ganz zum Schluss der Produktionszeit. Hier ist der Grundkörper der Kasse deutlich schmaler, dafür schließen sich links gleich zwei Karussellzähler nebeneinander mit insgesamt bis zu 18 Rechenwerken an.

Ferner gab es eine Art auf die eigentlichen Displays aufgesetztes Aufrechnungszählwerk. Aufgrund dessen eher schlichter Außengestaltung bin ich nicht sicher, ob diese Systeme eventuell erst später im Zubehör vertrieben wurden.

Auch wenn Kassen der Klasse 500 einige Zusatzfunktionen besitzen, merkt man die enge Verwandtschaft zu 400er-Kassen bei fast jedem Arbeitsschritt, womit ich an den 500ern zumindest grundlegende Reparaturen vornehmen kann. Kontaktieren Sie mich bei Bedarf!

National-Hebelkassen (später Klasse 600)

Wie eingangs erwähnt, setzte NCR nie in größerem Maße auf Hebelkassen und hielt sie für technisch den Tastenkassen unterlegen. Nachdem Hebelkassen bauende Konkurrenz in den USA ausgeschaltet war, importierte man die Hebelkassen der 170er-Modellserie mit Bohemian-Gehäusedesign und baute sie ab 1903 auch im Berliner Werk. Hauptanlass dafür war der wirtschaftliche Erfolg, den Anker mit seiner 1901 gestarteten Hebelkassen-Produktion in Bielefeld einfuhr.

1906 schließlich stellten NCR-Konstrukteure die bekannte Hebelkassen-Mechanik auf einen innen leeren Stahlrahmen und bauten ein nun in Jugendstil-Ornamentik (kein speziellerer Name dafür bekannt) gehaltenes Gehäuse rundherum, um mit den ebenfalls recht hohen Anker-Hebelkassen zu konkurrieren. Diese Maschinen wurden sehr kurze Zeit als Modell 500 vermarktet, was angesichts der eigentlichen Klasse 500, die eine ganz andere Maschine ist, verwirren kann.

1908 erfolgte die Ordnung bringende Reklassifizierung bei NCR, im Folgenden hießen die Hebelkassen Klasse 600. Nicht alle 600er-Kassen waren nach dem beschriebenen System „erhöht“ – gleichwohl existierten weiterhin „niedrige“ Maschinen in der Form von 170er-Kassen, aber mit Jugendstil-Ornamentik. Vom Einstiegsmodell 601 bis 607 (niedrige Bauform, Anzeige nur für den Kunden, nur Konstrollstreifendruck, heute selten) bis zur 652X (hohe Bauform, 5 Betragsreihen, Bon- und Journaldruck, Zahlungsarten) gab es einige Vielfalt in dieser Modellfamilie. Kassen der Klasse 600 wurden in Berlin bis ca. 1916 gefertigt.

NCR-Hebelkassen habe ich schon des Öfteren repariert, gern setze ich auch Ihre Maschine nach einer Kontaktaufnahme instand.

„geradkantige“ National-Tastenkassen (später Klasse 700)

Die Kassen der Klasse 700 (nicht zu verwechseln mit der späteren Klasse 700, die in den 1920ern-40ern die blechernen Nachfolger der 300er bezeichnete) wurden nur von 1907-1909 und ausschließlich in Berlin gebaut. Als einzige Serie behielt sie ihre Bezeichnung beim Wechsel von der alten auf die neue Nomenklatur 1908.

Ähnlich wie die 600er-Kassen, vielleicht noch gezielter, kamen diese Kassen zu verhältnismäßig sehr günstigen Preisen auf den Markt, um Anker sowie Monopol in die Knie zu zwingen. Von letzterem Hersteller übernahm man die prominenten einzelnen Korrekturtasten unter jeder Tastenreihe. Der restliche Aufbau mit der geradkantigen, steil aufrechten Tastatur war jedoch seiner Zeit voraus und ähnelt (von den Verzierungen des Gehäuses mal abgesehen) am ehesten den ungleich jüngeren Modellen M46 von Sweda und Ka23 von Hugin. Das Druckwerk stimmte mit dem der 170er- bzw. später 600er-Kassen überein, die Tasten sind kleiner als bei 79er-/400er-Kassen und nehmen das Format der späteren 1400er-Tasten vorweg. Deren Tastenringe lassen sich für 700er-Maschinen verwenden.

Trotz des damals vergleichsweise geringen Neupreises sind die Dicke des Gusses und das Gewicht der 700er-Gehäuseteile bemerkenswert. Dagegen lassen sich die Tasten nicht so leicht und sämig drücken wie von 79er- und 400er-Maschinen gewohnt.

Wenn einmal eine National 700 auftaucht, traue ich mir grundsätzliche Arbeiten an der Maschine zu. Kontaktieren Sie mich hierfür gern.